スタジオジブリが生み出した数々の名作の中でも、一際異彩を放つ『紅の豚』。1992年に公開されたこの作品は、宮崎駿監督が描く、豚の姿に変えられた飛行艇乗りの物語です。

1920年代末のアドリア海を舞台に、空を翔ける飛行艇乗りたちのロマンと、時代背景に潜む深いテーマが織りなす独特の世界観は、多くのファンを魅了し続けています。

この記事では、『紅の豚』の原作からあらすじ、そして作品に込められた「伝えたいこと」まで、その魅力を徹底的に解説します。

『紅の豚』の作品概要と原作

ここでは、『紅の豚』という作品の基本的な情報、原作となった漫画、物語の舞台背景、そして物語のあらすじと主要な登場人物についてご紹介します。

原作と物語の舞台

この作品の根幹を知る上で欠かせない原作について解説します。

『紅の豚』の原作は、宮崎駿監督自身が描いた漫画「飛行艇時代」です。この漫画は、模型専門誌『月刊モデルグラフィックス』で1989年から1990年にかけて不定期連載された「宮崎駿の雑想ノート」シリーズの一部として発表されました。

元々はカラー15ページの短編漫画で、映画版とは異なり、より飛行艇のメカニズムや冒険活劇に焦点が当てられていました。映画化にあたり、物語は大幅に拡張され、マダム・ジーナやフィオ・ピッコロといった重要なキャラクターが加えられました。

| 「飛行艇時代」(漫画) | 『紅の豚』(映画) | |

|---|---|---|

| 形式・長さ | 短編漫画(約15ページ) | 長編アニメーション映画(約93分) |

| 主な焦点 | 飛行艇の冒険、メカニズム | 人間ドラマ、冒険活劇、反ファシズム、ノスタルジア |

| マダム・ジーナ | 登場しない | 中心人物、物語の情感的な核 |

| フィオ・ピッコロ | 登場しないか、役割が小さい | 主要人物、変化の触媒、設計技師 |

| ポルコの呪いの起源 | 不明瞭または単純な可能性 | 探求される(第一次大戦のトラウマ、幻滅を示唆) |

| 全体のトーン | より軽快で冒険中心の可能性 | よりメランコリック、ロマンティック、政治的含意を持つ |

物語の舞台は、第一次世界大戦後の1920年代末、ファシズムが台頭し始めたイタリアのアドリア海です。この時代、アドリア海では飛行艇乗りたちが空を舞台に活躍し、「空賊」と呼ばれる者たちが略奪行為を繰り返していました。

主人公ポルコ・ロッソのような賞金稼ぎは、この空賊たちを相手に生計を立てていたのです。歴史的な背景と架空の冒険が融合した、魅力的な世界が広がっています。

物語のあらすじ

豚の姿をした主人公ポルコ・ロッソの活躍と葛藤を描いた物語の筋道を追います。

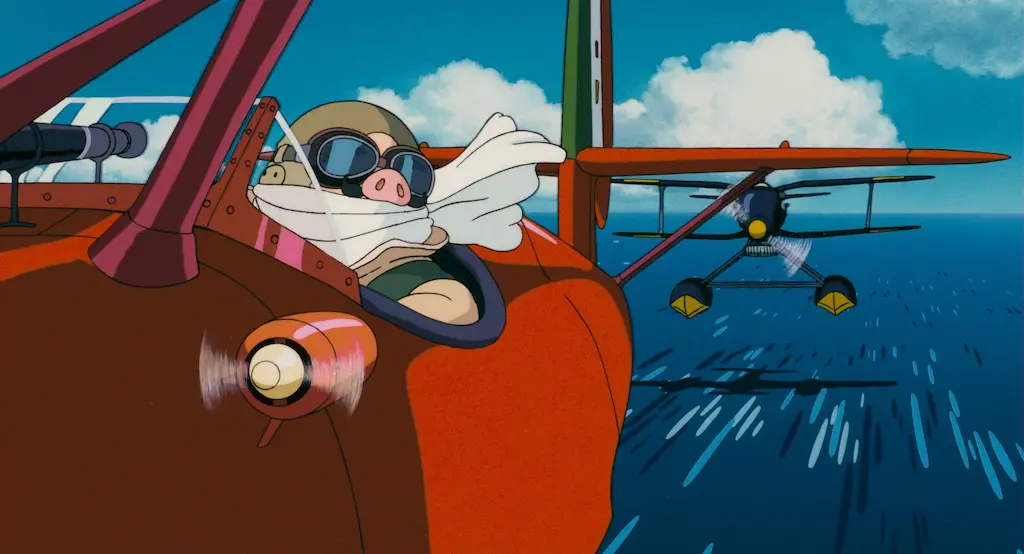

主人公ポルコ・ロッソは、かつてイタリア空軍のエースパイロットでしたが、現在は自らにかけられた「魔法」で豚の姿となり、アドリア海で賞金稼ぎとして暮らしています。彼は深紅の飛行艇サボイアS.21を駆り、空賊たちを相手に腕を振るいます。

しかし、空賊連合に雇われたアメリカ人パイロット、ドナルド・カーチスとの戦いに敗れ、愛機を大破させてしまいます。ポルコは飛行艇を修理するため、旧知の仲であるミラノのピッコロ社を訪れます。

そこで出会ったのは、ピッコロおやじの孫娘で、若き天才飛行艇設計技師のフィオ・ピッコロでした。男手が不足する中、フィオを含む女性たちが中心となって飛行艇の修理と改良を行います。

当初はフィオの若さと性別に懐疑的だったポルコも、彼女の才能と情熱を認め、新しい飛行艇の設計を託します。修理完了後、フィオは設計の責任を果たすため、そして代金を確実に回収するため、ポルコと共にアドリア海へ戻ることを決意します。

ファシスト政権下の秘密警察の追跡をかわしながら、二人はポルコの隠れ家へとたどり着きます。物語のクライマックスは、ポルコとカーチスの再度の決闘です。

激しい空中戦の末、勝負は地上での殴り合いにまでもつれ込みます。映画の結末では、ポルコが人間の姿に戻ったのか、そしてジーナやフィオとの関係がどうなったのか、明確な答えは示されず、観客の想像に委ねられています。

ジブリ映画歴代24作品のあらすじはこちら

登場する主なキャラクター

物語を彩る個性豊かなキャラクターたちを紹介します。

- ポルコ

本作の主人公。元戦闘機パイロットで、ある日豚の姿になってしまう。 - フィオ

若き女性技師。ポルコの飛行機の修理を手掛ける。 - カーチス

アメリカ人の賞金稼ぎパイロット。ポルコのライバル。

『紅の豚』の見どころ

ここでは、『紅の豚』が多くの人々を惹きつける理由、その見どころについて、視覚的な魅力、深いメッセージ、キャラクター、音楽という側面から解説します。

視覚的な魅力

『紅の豚』の視覚的な魅力は、まず背景の美しさにあります。エイドリア海の輝く水面、色とりどりの空、そして風景の細部に至るまで、細かく描かれたアートワークは見る者を魅了します。

また、空中戦のシーンでは、飛行機の動きや空中でのアクションがスリリングに描かれ、動きのあるアニメーションがこの映画の大きな特徴です。

こうした視覚的な要素が、物語の背景としてだけでなく、映画の重要な一部として機能しています。

深いメッセージ

宮崎駿の作品にはしばしば、深い社会的、哲学的メッセージが込められています。『紅の豚』においても、戦争の無意味さ、自由への渇望、人間性の探求など、多層的なテーマが織り交ぜられています。

特に、ポルコが豚の姿をしていることには、人間の内面やアイデンティティに関する深遠な意味が含まれていると考えられます。

これらのメッセージは、物語を豊かにし、大人の視聴者にも考えるきっかけを与えます。

キャラクターの魅力

『紅の豚』のキャラクターたちは、それぞれが独自の魅力と個性を持っています。

主人公ポルコ・ロッソは、豚の姿をした孤独なパイロットというユニークなキャラクターであり、彼の過去や哲学には深い魅力があります。

また、フィオやジーナ、カーチスなどのサポートキャラクターも、物語に色々な角度からの魅力を加えています。彼らの相互作用や成長が、物語に深みを与える要素となっています。

音楽の役割

久石譲による音楽は、『紅の豚』の世界をより一層豊かにしています。メロディアスで情感豊かな楽曲は、映画のシーンに合わせて感動を増幅させます。

特に、戦闘シーンや静かな風景の描写では、音楽が映像と完璧に調和し、視聴者の感情を引き立てる役割を果たしています。

久石譲の音楽は、映画の美しいビジュアルと同様に、『紅の豚』の魅力の一部と言えるでしょう。

ネタバレ|『紅の豚』の伝えたいこと

ここからは、物語の核心に触れながら、『紅の豚』が観客に伝えようとしているメッセージを深く掘り下げていきます。ネタバレを含む内容となりますのでご注意ください。

ポルコ・ロッソの豚の姿の象徴性

主人公がなぜ豚の姿なのか、その象徴する意味合いについて考察します。

ポルコ・ロッソがなぜ豚の姿になったのか、その理由は映画の中で明確には語られません。しかし、この「豚の姿」は、様々な意味を象徴していると考えられます。

一つは、第一次世界大戦での過酷な経験による幻滅や、戦友たちを失い自分だけが生き残ったことへの罪悪感(サバイバーズ・ギルト)の表れです。彼は人間であること、特に戦争に関わった過去の自分自身を嫌悪し、自らに「豚になる」という呪いをかけたのかもしれません。

宮崎監督が「人間、中年になると豚になる」と語っているように、中年期特有のシニシズムや世の中への倦怠感を象徴しているとも解釈できます。

さらに重要なのは、ポルコの豚の姿が、ファシズムへの抵抗の象徴となっている点です。「ファシストになるより豚の方がましさ」という彼のセリフは、国家や体制に組み込まれることを拒否し、個人の自由と尊厳を守ろうとする強い意志を示しています。

戦争と平和へのメッセージ

作品全体に流れる反戦のテーマと、平和への願いについて解説します。

『紅の豚』は、宮崎駿監督の強い反戦・反国家主義的なメッセージが込められた作品です。舞台となった1920年代末のイタリアは、まさにファシズムが台頭し、軍国主義へと傾斜していく時代でした。

ポルコの戦友であるフェラーリンが「冒険飛行家の時代は終わっちまったんだ。国家とか民族とか、くだらないスポンサーをしょって飛ぶしかない」と嘆くように、個人の自由が失われつつある状況が描かれています。

ポルコがイタリア空軍への復帰を頑なに拒むのは、単なる個人的な選択ではなく、国家による統制や戦争そのものへの明確な反対表明です。彼が決して敵を殺さないという信条を持っていることも、この反戦メッセージを補強しています。

華やかな飛行艇の活躍を描きながらも、その背景にある戦争の影や、時代の不穏さを描き出すことで、平和の尊さを訴えかけているのです。

自由と愛のテーマ

空を翔ける自由と、ポルコを取り巻く愛の形について考察します。

飛行艇が自由に空を飛び交う姿は、何にも縛られない自由の象徴として描かれています。「飛ばねぇブタはただのブタだ」というポルコの言葉は、彼にとって空を飛ぶことが自身のアイデンティティであり、自由な生き方の核心であることを示しています。

国家や組織に属さず、賞金稼ぎとして生きる彼の姿は、個人主義の賛歌とも言えます。しかし、彼は完全に孤独なわけではありません。

彼を深く理解し、変わらぬ愛を寄せるジーナ。そして、彼の心を解きほぐし、新たな希望を与えるフィオ。彼女たちとの関係性は、ポルコにとって救いであり、彼の人間性を取り戻させるきっかけとなるかもしれません。

映画の結末は曖昧ですが、そこには自由な生き方を選び続けるポルコの姿と、彼を支える愛の存在が示唆されています。

技術と自然の調和

飛行艇という人工物と、アドリア海の自然との関係性について考えます。

宮崎作品には、しばしば技術と自然の関係性がテーマとして描かれます。『紅の豚』においては、飛行艇という当時の最先端技術の産物が、アドリア海の美しい自然の中を飛び回ります。

飛行艇のメカニカルな魅力と、空や海の雄大な自然美が対比的に、あるいは調和的に描かれているのが印象的です。ポルコの隠れ家のように、自然の中に人間の営みが溶け込んでいる場面もあります。

ピッコロ社で女性たちが飛行艇を修理する場面では、人間の持つ技術力や創造性が肯定的に描かれています。一方で、飛行艇が戦争の道具として使われる側面も示唆されており、技術がもたらす光と影の両面が描かれていると言えるでしょう。

この作品は、技術そのものを否定するのではなく、それを使う人間の心や社会のあり方によって、技術が善にも悪にもなりうることを示唆しているのかもしれません。

まとめ

『紅の豚』は、宮崎駿監督の個人的な趣味や関心が色濃く反映された、スタジオジブリ作品の中でもユニークな位置づけの映画です。

原作は監督自身が描いた短編漫画「飛行艇時代」であり、映画化にあたって物語やキャラクターが豊かに肉付けされました。1920年代末のアドリア海を舞台に、豚の姿に変えられた元エースパイロット、ポルコ・ロッソの活躍を描いています。

単なる冒険活劇にとどまらず、反戦、反ファシズム、個人の自由、中年期の葛藤、そして愛といった深いテーマが織り込まれています。ポルコの「豚の姿」は、幻滅や罪悪感、そして体制への抵抗の象徴として、多層的な解釈を誘います。

美しい飛行シーン、魅力的なキャラクターたち、そして心に残る音楽が一体となり、観る者をノスタルジックでロマンあふれる世界へと誘います。大人向けのテイストを持ちながらも、エンターテイメント性と芸術性を両立させた、宮崎駿監督の才能が光る傑作と言えるでしょう。

この記事を通して、『紅の豚』の奥深い魅力に触れ、改めて作品を鑑賞するきっかけとなれば幸いです。まだ観たことがない方はもちろん、既にファンの方も、新たな発見があるかもしれません。