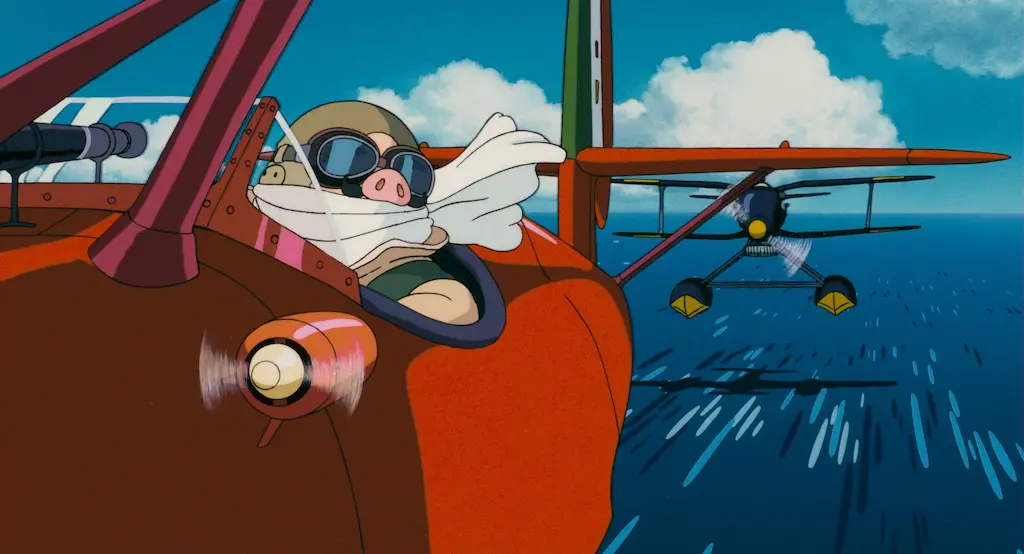

『紅の豚』、スタジオジブリが贈る、アドリア海を舞台にした空とロマンの物語です。

宮崎駿監督が描く、豚の姿になった飛行艇乗りポルコ・ロッソの生き様は、多くの観客の心を掴んで離しません。

この記事では、作品を彩る数々の名言を徹底的に掘り下げ、その背景にある想いや、登場人物たちの哲学に迫ります。

反骨精神、仕事への矜持、戦争の哀愁、そして不器用な優しさ。ポルコやフィオ、ジーナたちが紡ぐ言葉の力は、時代を超えて私たちの心に響き続けます。

彼らのセリフに込められた深い意味を知れば、『紅の豚』の世界がより一層、魅力的に見えてくるはずです。

さあ、一緒にアドリア海の空へ飛び立ち、心に刻まれる名言の数々を巡る旅に出かけましょう。

ポルコ・ロッソ|孤高の豚が紡ぐ反骨とダンディズム

主人公ポルコ・ロッソの言葉は、彼の生き様そのものを映し出しています。

自らに魔法をかけ豚になった元エースパイロット。彼の口から語られるセリフは、シニカルでありながらも、確固たる信念と、戦争を経験した者ならではの哀愁を帯びています。

ここでは、ポルコを象徴する名言を深掘りし、彼の内面に迫ります。

「飛ばねぇ豚は、ただの豚だ」|存在証明とアイデンティティ

このセリフは、ポルコ・ロッソというキャラクターの本質を最も端的に表す言葉です。

旧友であり、思いを寄せるマダム・ジーナから、危険な飛行艇乗り稼業から足を洗い、人間として生きることを示唆された際に、ポルコが返す言葉です。

ジーナは「今にローストポークになっちゃうから」と彼の身を案じ、空に生きる男たちへの複雑な感情を吐露します。

これに対するポルコの返答「飛ばねぇ豚は、ただの豚だ」は、彼にとって空を飛ぶことが、単なる生業ではなく、自己の存在証明そのものであることを示しています。

飛ぶことをやめた自分は、もはやポルコ・ロッソではない。それは、安全や常識と引き換えに、自らの魂を売り渡すことに等しいのです。

たとえ姿が豚であろうとも、自分の意志で、自分の流儀で大空を駆け巡ることこそが、彼が彼であるための絶対条件なのです。

この言葉は、社会の期待や圧力に屈せず、自らが選択した生き方を貫くという、ポルコの揺るぎない決意の表れと言えるでしょう。

「ファシストになるより豚の方がマシさ」|体制への静かなる抵抗

劇中でポルコ自身が直接口にするわけではありませんが、この考えは彼の行動原理の根幹を成しています。

宮崎駿監督が、ポルコが自ら豚になることを選んだ理由として語ったとされるこの思想は、当時のイタリアで台頭していたファシズムへの明確な拒絶を示しています。

国家主義的な熱狂や全体主義への同調を嫌い、自由な精神を持ち続けること。そのために、人間であることさえ捨て、豚の姿を選ぶ。

これは、単なる皮肉や逃避ではなく、体制に対するポルコ流の抵抗であり、彼の反骨精神の表れです。

彼が秘密警察から追われる身であることや、劇中に登場するファシスト党を思わせる勢力との対立からも、この思想が彼の行動に深く影響していることがうかがえます。

「そういうことはな 人間同士でやんな」という、愛国債券の購入を勧められた際のセリフや、「ブタに国も法律もねえよ」という言葉も、国家や体制といった枠組みから距離を置こうとする彼の姿勢を明確に示しています。

ポルコにとって、豚であることは、ファシストとして人間性を失うよりも、よほど尊厳のある生き方だったのです。

「いいやつはみんな死ぬ」|戦争が刻んだ傷とシニシズム

ポルコの言葉の端々には、第一次世界大戦という過酷な経験が影を落としています。

「いいやつはみんな死ぬ、友へ」

「いいやつは死んだやつらさ」

これらのセリフは、彼が戦争で多くの仲間、特に親しかった友人を失ったことから生まれた痛切な思いを表しています。

美しい理想や勇気を持っていた「いいやつ」たちが次々と命を落としていく現実を目の当たりにし、生き残った自分に対する複雑な感情、いわゆるサバイバーズ・ギルトを抱えているのかもしれません。

彼のシニカルな態度や、他人と深く関わることを避けようとする姿勢は、この戦争体験によって心に深く刻まれた傷が原因と考えられます。

大義や理想を信じることへのためらい、そして人間関係における距離感は、再び大切なものを失うことへの恐れから来る自己防衛なのかもしれません。

彼のダンディズムの裏には、戦争が残した深い悲しみと、それに対する諦念が隠されているのです。

「俺は俺の稼ぎでしか飛ばねえよ」|譲れない独立心と矜持

空軍時代の同僚フェラーリンから、時代の変化に適応し、国家などの後ろ盾を得て飛ぶべきだと諭されたポルコ。

それに対する彼の返答「俺は、俺の稼ぎでしか飛ばねぇよ」は、彼の強固な独立心と、自らの流儀を貫くプライドを明確に示しています。

国家や組織に縛られず、自分の腕一本で稼ぎ、その報酬で自由に空を飛ぶ。それがポルコの美学であり、譲れない一線なのです。

フェラーリンが言うように、それは時代遅れの考え方かもしれません。しかし、ポルコにとっては、誰にも指図されず、自らの意志で空を飛ぶことこそが重要です。

この言葉は、彼の反骨精神や反体制的な姿勢とも深く結びついています。

国家のためでも、誰かのためでもなく、ただ自分のために飛ぶ。その純粋さが、彼の「カッコよさ」を際立たせていると言えるでしょう。

ポルコの言葉に見る意外な一面|導きと繋がりの哲学

孤高でシニカルなイメージの強いポルコですが、彼の言葉の中には、意外な優しさや、他者との繋がりを意識した深みが垣間見えることがあります。

普段の無愛想さの裏に隠された、ポルコの人間味あふれる側面を探ってみましょう。

仕事への姿勢や、人との関わり方に関する彼の言葉は、現代を生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれます。

「睡眠不足はいい仕事の敵だ」|現代にも響く仕事論と優しさ

飛行艇サボイアS.21の改修設計に徹夜で取り組んだ若き技師フィオ・ピッコロに、ポルコがかけた言葉です。

「徹夜はするな、睡眠不足はいい仕事の敵だ。 それに美容にもよくない」

このセリフは、ポルコの意外な一面をよく表しています。

フィオの才能と情熱を認めつつ、その身を案じる保護者のような優しさが感じられます。

特に「美容にもよくない」という付け加えには、不器用ながらも相手を気遣う、ポルコなりの紳士的な配慮がうかがえます。

この言葉は、単なるアドバイスを超え、彼の経験に裏打ちされた実践的な知恵と言えるでしょう。

良い仕事をするためには、まず自分自身を大切にすること。その基本的ながら忘れがちな真実を、ポルコは教えてくれます。

現代社会においても、過重労働などが問題視される中で、このセリフは多くの人々の共感を呼び、「理想の上司の言葉」として語り継がれています。

ポルコの根底にある良識と、若者を見守る温かい眼差しが伝わってくる名言です。

「持ちつ持たれつなんだよ」|孤高の中に見える相互扶助の精神

辺境の給油所で、ガソリン代の高さに不満をもらすフィオに対して、ポルコが諭すように言った言葉です。

「持ちつ持たれつなんだよ」

彼は、このような厳しい環境では、人々が互いに助け合わなければ生きていけないのだと説明します。

このセリフは、ポルコの強烈な個人主義とは一見、対照的に見えるかもしれません。

しかし、これは彼の独立心と矛盾するものではなく、現実世界で生きていく上での知恵と、他者への敬意を示すものです。

どんなに孤高を気取っていても、人間は一人では生きていけない。

飛行艇の修理をピッコロ社に依頼し、ジーナのホテルを拠り所とし、時には空賊たちとさえ奇妙な協力関係を結ぶ。

ポルコ自身も、意識せずとも多くの人々に支えられています。

この言葉は、独立した個々人が、互いを尊重し、必要な時には助け合うことの大切さを教えてくれます。

それは、映画全体を貫く「繋がり」というテーマを象徴する言葉でもあるのです。

ポルコ流哲学の断片|ユーモアと本質

ポルコの言葉には、他にも彼の哲学や人柄がうかがえるものが数多くあります。

「インスピレーションだな」|直感と経験の重視

「いいパイロットの条件は?」というフィオの問いに対する、ポルコのシンプルな答えです。

技術や理論だけでなく、経験に裏打ちされた直感、ひらめきといった感覚的な要素を重視する彼の姿勢が表れています。

型にはまらず、状況に応じて最適な判断を下す。それこそが、厳しい空の世界で生き抜くための要諦なのかもしれません。

彼の操縦技術の根底にある、ある種の芸術性をも感じさせる言葉です。

「スパイなんてのはな…」|ユーモラスな自己卑下

フィオにスパイではないかと疑われた際の、ポルコの返答です。

「スパイなんてのはなもっと勤勉な野郎がやることさ」

深刻になりがちな状況を、ユーモアと軽い自己卑下(自分は怠け者だ、というニュアンス)でさらりとかわしています。

これは、彼の過去や抱える秘密に対するガードの固さを示すと同時に、彼の飄々とした性格を表すものでもあります。

深刻な問いをはぐらかしつつも、相手を安心させるような、彼なりのコミュニケーション術と言えるでしょう。

物語を彩る女性たちの声|フィオとジーナの強さと心

『紅の豚』の物語は、ポルコだけでなく、彼を取り巻く魅力的な女性たちの存在によって、より一層深みを増しています。

若き飛行艇設計技師フィオ・ピッコロと、ホテル・アドリアーノの経営者マダム・ジーナ。

彼女たちの言葉には、それぞれの立場から見た世界観、そしてポルコへの想いが込められています。

ここでは、フィオとジーナの名言を通じて、彼女たちの内なる強さや心の機微に触れてみましょう。

フィオ・ピッコロ|若き理想と揺るがぬ勇気

17歳にして卓越した飛行艇設計の才能を持つフィオ。彼女の純粋さ、知性、そして何よりその勇気は、物語に希望の光をもたらします。

ポルコの相棒として、彼の心を少しずつ解きほぐしていく存在です。

「彼らの一番大事なものは…名誉だって!」|言葉の力と道徳心

ポルコを襲撃しようとする空賊連合の大群を前に、フィオが臆することなく放った言葉です。

「彼らの一番大事なものは金でも女でもない、名誉だって!」

武装した荒くれ者たちに対し、彼女は恐怖に訴えるのではなく、彼らが持つであろう飛行艇乗りとしての誇り、名誉心に訴えかけました。

これは、祖父から教わった「飛行艇乗りは海と空によって心を洗われ、勇敢で誇り高い」という言葉への信頼に基づいています。

17歳の少女が見せたこの驚くべき勇気と洞察力は、一時的とはいえ空賊たちの攻撃を躊躇させ、言葉が持つ力の大きさを証明しました。

フィオの強い道徳観と、人間の良心を信じる心が表れた、感動的な場面です。

「きれい、世界って本当にきれい」|純粋な視点と希望

ポルコの操縦する飛行艇に乗り、初めて空から世界を眺めたときのフィオの素朴な感想です。

「きれい、世界って本当にきれい」

戦争や争いに明け暮れる地上とは対照的に、どこまでも広がる空と海の美しさ。

その純粋な感動は、戦いに疲れ、世の中を斜に見がちなポルコの世界観とは対照的です。

フィオのこの言葉は、失われかけていた世界の美しさや、守るべき価値のあるものを、ポルコに、そして私たち観客に思い出させてくれます。

彼女の存在そのものが、荒廃した時代における希望の象徴であり、物語に瑞々しい息吹を与えています。

マダム・ジーナ|愛と喪失が生む深みと強さ

アドリア海の飛行艇乗りたちのマドンナ的存在、ジーナ。彼女は、三度の結婚で夫となった飛行艇乗りをすべて失った過去を持ちます。

その経験から来る哀愁と、それでもなお気高く生きる強さを併せ持つ女性です。

ポルコにとっては、心を許せる数少ない存在であり、彼の過去を知る重要な人物でもあります。

「馬鹿っ!」|凝縮された感情と葛藤

ポルコが「飛ばねぇ豚は、ただの豚だ」と、自らの生き方を曲げない決意を示したことに対する、ジーナの感情的な叫びです。

「馬鹿っ!」

この短い一言には、ポルコへの深い愛情、彼の身を案じる切実な想い、彼の頑固さへの苛立ち、そして彼を止められない無力感といった、様々な感情が凝縮されています。

愛する人が自ら危険に身を投じ続けることへの、痛切な心の叫びです。

声優を務めた加藤登紀子が、この一言に36回ものリテイクを重ねたという逸話は、このセリフが持つ感情的な重みを物語っています。

ジーナの人間的な深みと、ポルコとの複雑な関係性を象徴する、忘れられないセリフです。

「女を桟橋の金具くらいにしか…」|待つ者の視点と現実

同じく、「飛ばねぇ豚は…」のセリフが交わされた会話の中で、ジーナがポルコ(そして空に生きる男たち)に投げかけた言葉です。

「いくら心配してもあんたたち飛行艇乗りは、女を桟橋の金具くらいにしか考えてないんでしょ」

これは、空を自由に飛び回る男たちを待つ女性たちの、孤独や不安、そしてやり場のない寂しさを代弁する言葉です。

彼らにとって一番大切なのは空であり、自分たちは二の次にされているのではないか、という複雑な心境が吐露されています。

華やかな飛行艇乗りの世界の裏側にある、残された者たちの感情的な負担や現実を浮き彫りにする、切なくも鋭いセリフです。

ジーナの言葉は、物語のロマンティシズムに、人間的な痛みと深みを与えています。

なぜ『紅の豚』の名言は心を撃つのか|時代を超える響きの秘密

これまで見てきたように、『紅の豚』には数多くの心に残る名言が登場します。

これらの言葉は、なぜ時代や世代を超えて、私たちの心を打ち、魅了し続けるのでしょうか。

その理由を探るとともに、作品全体のテーマと名言の関係性、そして現代社会における意義について考察します。

普遍的なテーマとの共鳴|アイデンティティ、自由、抵抗

『紅の豚』の名言が持つ力の一つは、それらが普遍的なテーマに触れている点にあります。

「飛ばねぇ豚は、ただの豚だ」は、自分らしく生きるとはどういうことか、自己のアイデンティティとは何か、という根源的な問いを投げかけます。

「ファシストになるより豚の方がマシさ」という思想は、抑圧的な体制や同調圧力にどう向き合うか、自由とは何か、というテーマに繋がります。

「いいやつはみんな死ぬ」は、戦争や喪失の経験がもたらすトラウマや、人生の不条理さを描き出します。

「俺は俺の稼ぎでしか飛ばねえよ」や「睡眠不足はいい仕事の敵だ」は、仕事における誠実さ、プロフェッショナリズム、そして働き方について考えさせます。

「持ちつ持たれつなんだよ」は、個人と共同体の関係性、相互扶助の重要性を示唆します。

フィオの「名誉だって!」は、理想や誇りを失わずに生きることの価値を訴えかけます。

これらのテーマは、特定の時代や場所に限定されるものではなく、現代を生きる私たちにとっても身近で重要な問いかけを含んでいます。

だからこそ、ポルコたちの言葉は、私たちの心に深く響き、共感を呼ぶのです。

「カッコイイとは、こういうことさ。」|名言が紡ぐ多層的な定義

本作のキャッチコピー「カッコイイとは、こういうことさ。」は、映画全体のテーマを集約しています。

そして、作中の名言の数々は、この「カッコよさ」が何を意味するのかを、多層的に示唆しています。

それは、単に外見や操縦技術のことだけではありません。

ポルコが見せる、体制に屈しない反骨精神。

フィオに対する不器用な優しさ。

自らのルールを貫く頑固なまでの誠実さ。

戦争の傷を抱えながらも、飄々と生きるダンディズム。

フィオの純粋な勇気と理想主義。

ジーナの愛と喪失を知るがゆえの強さ。

これらの要素が組み合わさって、『紅の豚』が提示する「カッコよさ」が形作られています。

欠点や矛盾を抱えながらも、自分の信念に従って、不器用に、しかし懸命に生きる姿。それこそが、本作の描く「カッコよさ」の本質と言えるでしょう。

名言は、その「カッコよさ」を構成する様々な側面を、具体的な言葉として私たちに伝えてくれるのです。

作品を超えた影響力|現代社会との接点

『紅の豚』の名言は、映画の枠を超えて、現代社会においても様々な形で引用され、語り継がれています。

特に「睡眠不足はいい仕事の敵だ」というセリフは、働き方改革やワークライフバランスが重視される現代において、多くの共感を呼びました。

過酷な労働環境が問題視される際に、ポルコの言葉が引き合いに出されることも少なくありませんでした。

これは、作品が持つメッセージが、現代社会が抱える課題とも深く結びついていることを示しています。

ファンによる議論や考察、名言を集めたグッズの存在なども、これらの言葉がいかに人々の記憶に残り、愛されているかの証左です。

以下に、本記事で取り上げた主な名言とその意義をまとめます。

| 名言 | 発言者 | 状況概要 | テーマ・意義 |

|---|---|---|---|

| 「飛ばねぇ豚は、ただの豚だ」 | ポルコ | ジーナに飛行中止を懇願され、拒否 | アイデンティティ、存在理由、反骨精神 |

| 「ファシストになるより豚の方がマシさ」 | ポルコ/宮崎 | ポルコが豚になった根源的な理由 | 反ファシズム、抵抗、選択 |

| 「睡眠不足はいい仕事の敵だ。それに美容にもよくない」 | ポルコ | 徹夜したフィオに対して | 実践的な知恵、配慮、仕事論、現代的共感 |

| 「持ちつ持たれつなんだよ」 | ポルコ | フィオにガソリン代について説明 | 相互扶助、共同体、相互依存 |

| 「いいやつはみんな死ぬ」 | ポルコ | 戦友の死の報を聞いて | 戦争のトラウマ、シニシズム、サバイバーズ・ギルト |

| 「彼らの一番大事なものは金でも女でもない、名誉だって!」 | フィオ | ポルコを襲う空賊たちに対して | 勇気、理想主義、名誉、道徳的指針 |

| 「馬鹿っ!」 | ジーナ | ポルコの反抗的な言葉に対して | 愛、恐れ、苛立ち、自由の人間的代償 |

| 「そういうことはな 人間同士でやんな」 | ポルコ | 銀行員に愛国債購入を勧められて | 国家主義からの距離、反戦 |

| 「ブタに国も法律もねえよ」 | ポルコ | 賞金稼ぎの非合法化の可能性を指摘されて | 国家からの独立、自律性 |

| 「俺は俺の稼ぎでしか飛ばねえよ」 | ポルコ | フェラーリンに国家の支援が必要だと諭されて | 独立心、行動規範、原則主義 |