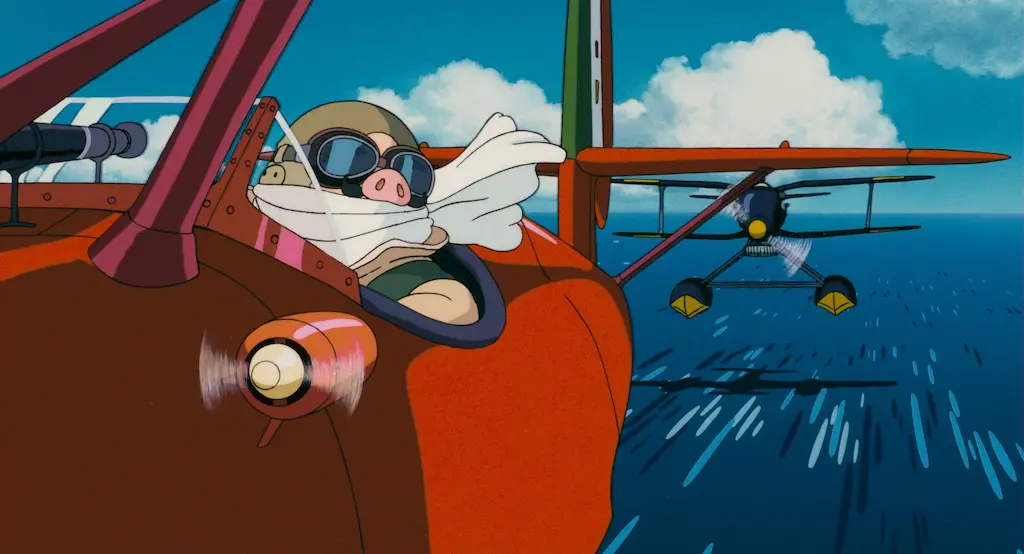

スタジオジブリが贈る、ロマンと冒険に満ちた不朽の名作『紅の豚』。アドリア海を舞台に、真紅の飛行艇を操る賞金稼ぎの活躍を描いたこの物語は、多くのファンを魅了し続けています。しかし、多くの観客が抱く素朴な疑問があります。それは、主人公ポルコ・ロッソはなぜ「人間」ではなく「豚」の姿をしているのか、という点です。

この記事では、ポルコが豚になった理由について、作中の描写や背景にある設定、宮崎駿監督の意図などを深く掘り下げて解説します。彼の過去のトラウマ、時代の空気、そして豚という存在に込められた複雑な意味合いを紐解いていきましょう。

ポルコが豚になった理由|戦争のトラウマと罪悪感

ポルコが豚の姿になった背景には、第一次世界大戦での過酷な経験が深く関わっています。

第一次世界大戦での壮絶な体験

物語の核心に触れる、ポルコの過去。彼はかつて、マルコ・パゴットという名の人間であり、イタリア空軍のエースパイロットでした。しかし、第一次世界大戦の激しい空中戦で、彼は生死の境をさまようことになります。

その際、ポルコは不思議な光景を目撃します。それは、戦死した飛行機乗りたちの魂が、白い雲の帯となって静かに空へと昇っていく「飛行機の墓場」でした。彼の親友であり、ジーナの最初の夫でもあったベルリーニを含む多くの戦友たちが、その光の帯に加わっていきました。

生き残りの罪悪感と自らに課した呪い

仲間たちが次々と死んでいく中、ポルコだけが奇跡的に生還します。しかし、この生還は彼に大きな心の傷、すなわち「生き残ってしまった」という強烈な罪悪感(サバイバーズ・ギルト)を残しました。

仲間と共に死ぬべきだった、自分だけが生き残る価値などない。そうした自己否定の感情が、彼を人間であることをやめさせ、自らに「豚になる」という魔法(呪い)をかけさせたと考えられます。これは外部からの強制ではなく、彼自身の選択による変身でした。人間マルコ・パゴットは戦争で死に、豚として生きる道を選んだのです。

ホテル・アドリアーノに飾られた人間時代の自分の写真の顔を黒く塗りつぶす行為は、過去の自分への決別と、生き残った自身への嫌悪感を表す象徴的なシーンです。豚の姿は、彼が背負うことになった戦争の深い傷跡そのものと言えるでしょう。

豚であることの政治的な意味合い

ポルコが豚の姿であることには、個人的なトラウマだけでなく、当時のイタリアの政治状況に対する彼のスタンスも色濃く反映されています。

ファシズムへの抵抗と「ファシストになるより豚の方がマシさ」

『紅の豚』の舞台は、第一次世界大戦後、ムッソリーニ率いるファシスト党が台頭し、イタリア全体が国家主義的な空気に覆われ始めた時代です。空軍の元エースであるポルコにも、軍への復帰と体制への協力を求める声がかかります。

しかし、ポルコは旧友フェラーリン少佐からの誘いを「ファシストになるより豚の方がマシさ」という有名な台詞で一蹴します。彼は、個人の自由を抑圧し、戦争へと突き進むファシズム体制に与することを、豚であること以上に受け入れがたい屈辱だと考えていました。

この言葉は、彼の豚の姿が、単なる自己処罰だけでなく、ファシズムに対する明確な「ノー」という意思表示、政治的な抵抗の象徴であることを示しています。

国家や社会からの離脱の表明

豚になることは、ポルコにとって人間社会のしがらみ、特に国家や戦争といった「面倒ごと」から距離を置くための手段でもありました。彼は、国家への忠誠やイデオロギー闘争といったものに加担することを拒否し、豚としてアドリア海の空を自由に飛び回ることを選びます。

宮崎監督自身も、豚になることは特定の立場に与せず「勝手にやってろ」という態度を示すことだと語っています。実際にポルコは、反国家非協力罪などの容疑でイタリア政府から追われる身となっています。彼の生き方は、全体主義が広がる時代にあって、個人の自由と尊厳を守ろうとするラディカルな表明なのです。

「紅の豚」という名前自体も、ファシスト政権下で体制に非協力的な人物(アカ)を蔑む「アカの豚」というニュアンスを含んでいた可能性も指摘されています。彼の赤い飛行艇は、その反骨精神を象徴しているかのようです。

豚という存在の象徴性と監督の意図

なぜ「豚」だったのか。この選択には、キャラクターの多面性や監督自身の考えが投影されています。

アウトサイダーとしての象徴

豚は、しばしば社会の枠組みからはみ出した存在、アウトサイダーの象徴として用いられます。ポルコは人間社会に馴染もうとせず、独自のルールで生きています。

忠犬でもなく、自由気ままな猫でもなく、「豚」という動物を選んだ点に、ポルコというキャラクターの単純な類型には収まらない複雑さが表れています。

自由と自己嫌悪の二面性

豚というシンボルは、一見矛盾する二つの側面を持っています。

| 側面 | 意味合い | 根拠となる描写・解釈 |

| ネガティブ | 自己嫌悪、自己処罰、醜さ、卑しさ、家畜(隷属) | 豚の一般的なイメージ、生き残りへの罪悪感、顔の傷跡の解釈 |

| ポジティブ | 自由、人間社会の虚栄からの解放、真正性、束縛からの離脱 | 「飛ばねぇ豚はただの豚だ」、賞金稼ぎとしての生き方 |

ポルコは、自分には価値がないという自己認識から豚の姿を選んだ一方で、豚であることによって国家や社会のしがらみから解放され、「飛ばねぇ豚はただの豚だ」という信条のもと、自分らしく自由に空を飛ぶことに存在意義を見出しています。

宮崎駿監督の自己投影と内面の矛盾

ポルコ・ロッソには、宮崎駿監督自身の姿が投影されているという解釈も有力です。

監督はしばしば自画像として豚のキャラクターを描いています。そして、飛行機(戦争の道具にもなりうる)への深い愛情と、強い反戦思想という、相容れない感情を抱えていることを公言しています。空を愛し、戦争を憎むポルコの姿は、まさに監督自身の内なる矛盾を体現していると言えるでしょう。

豚の姿は、政治や商業主義といった「人間」世界の複雑さから距離を置き、純粋な飛行機への愛や自身の信念を貫きたいという監督の願望の表れかもしれません。エンドロールに描かれる飛行機黎明期のイラストに豚が登場するのも、豚が飛行機への純粋な憧れの象徴であることを示唆しているようです。

人間性を取り戻す瞬間と結末の解釈

豚として生きるポルコですが、物語の中では人間としての心を取り戻すかのような描写も見られます。

フィオとの出会いと一時的な変身

ポルコは劇中で二度、一瞬だけ人間の姿に戻る描写があります。一度目は、飛行艇の修理に懸命に取り組む少女フィオが眠る傍らでのシーン。二度目は、カーチスとの決闘後、フィオからキスを受けた瞬間です。

これらの変身は、単なる「愛の力」というより、フィオの純粋さや献身に触れたこと、彼女を守るために戦うという利他的な行動(自己犠牲)が、ポルコの内面に変化をもたらした結果と考えられます。他者との真の繋がりや、誰かのために行動する意志が、彼を覆っていたシニシズムの殻を破り、内なる人間性を一時的に表出させたのかもしれません。

ジーナの愛と曖昧な結末

ポルコの幼馴染であり、ホテル・アドリアーノのマダムであるジーナは、彼が豚の姿であっても変わらぬ愛情を寄せ続けています。彼女は「今度あの庭にあの人が訪ねてきたら、その時こそ私はあの人を好きになる」という賭けをしており、ポルコが人間であろうと豚であろうと受け入れる覚悟を示しています。

映画のラスト、フィオのナレーションによってジーナが賭けに勝ったことが示唆されますが、ポルコが完全に人間に戻ったのかどうかは明確に描かれていません。これは、安易なハッピーエンドを避け、観客に解釈の余地を残す宮崎監督らしい演出と言えます。ジーナの愛は、外見ではなく、ポルコの本質そのものに向けられていることを示唆しています。

結局のところ、ポルコにとって大切なのは物理的に人間に戻ること以上に、他者との繋がりを取り戻し、内面的な「呪い」から解放されることなのかもしれません。

まとめ

『紅の豚』の主人公ポルコ・ロッソが豚である理由は、決して一つではありません。

- 戦争のトラウマと生き残りの罪悪感による自己処罰

- ファシズムへの抵抗と国家からの離脱という政治的表明

- アウトサイダーであり、自由と自己嫌悪を内包する象徴

- 宮崎駿監督自身の投影と内面の葛藤

これらの要素が複雑に絡み合い、ポルコ・ロッソという唯一無二のキャラクターを形作っています。宮崎監督が明確な答えを与えず、解釈の余地を残していること自体が、この作品の奥深さと魅力につながっています。

ポルコが豚であるという設定は、単なる奇抜なアイデアではなく、個人の苦悩、時代の空気、そして普遍的なテーマを見事に織り込んだ、アニメーション史に残る秀逸なキャラクター造形と言えるでしょう。「カッコイイとは、こういうことさ。」というキャッチコピーが、彼の生き様そのものを表しているようです。