『ハウルの動く城』は、スタジオジブリが2004年に公開した不朽の名作です。その壮大なビジュアルと深みのある物語は、多くのファンを魅了し続けています。

しかし、この映画の魅力は表向きのストーリーだけにとどまりません。制作の裏話や興味深い都市伝説を知ることで、さらに深く楽しむことができます。

この記事では、映画制作の秘話と知られざる噂の数々を徹底解説します。

映画『ハウルの動く城』の裏話

「ハウルの動く城」は、その制作過程や背景に多くの秘話が存在します。これらの裏話を知ることで、映画への理解がより深まります。

制作の背景

本作は2003年のイラク戦争の影響を受けています。宮崎監督は、戦争の報道が連日流れる中で絵コンテを描きながら、「戦争の恐怖を描くことが必要だ」と感じたといいます。その結果、映画には戦争の要素が色濃く反映されています。

また、制作当初は監督を細田守が務める予定でしたが、彼の構想がジブリの方向性と合わず途中降板。宮崎監督が引き継いだことで、物語の構成が大きく変わりました。

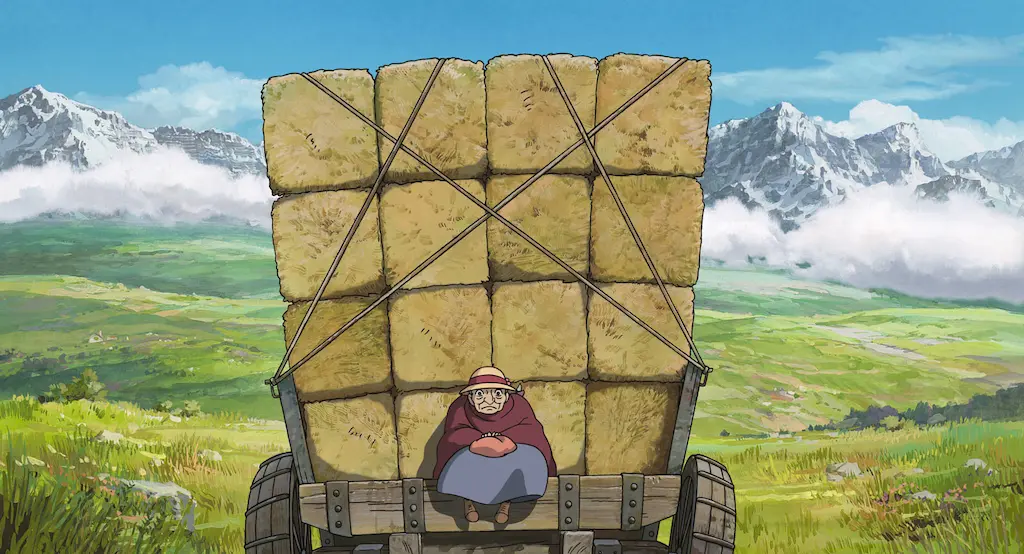

ハウルの城のデザイン

ハウルの動く城のデザインは、宮崎監督が子供の頃に見た夢が元になっています。その形状は複雑でユニークな構造を持ち、煙突や砲台、足の動きが印象的です。デザインは「自然と人間の関係性」を象徴するとも解釈されています。

さらに、映画の美術デザインはフランスのアルザス地方の村リクビルをモデルにしており、作品全体にヨーロッパ的な雰囲気を与えています。

声優の収録秘話

主人公ハウルを演じた木村拓哉は、台本を持たずに収録に挑むという斬新な方法を採用しました。宮崎監督はこれを支持し、「ハウルの自由奔放な性格を自然に表現できた」と語っています。

一方、荒地の魔女を演じた美輪明宏の妖艶な声は、「ただの敵役ではない複雑なキャラクター性」を見事に表現しました。

制作中のトラブル

細田守版の企画が頓挫したことに加え、宮崎監督自身も当初は戦争の描写をより生々しく描こうとしていました。しかし、これは製作陣との意見の相違を引き起こし、ファンタジーに重点を置く方針に変更されました。

また、リクビル(フランスの村)を訪れた際の風景が作品の背景に大きな影響を与えています。

映画『ハウルの動く城』の都市伝説

作品の背後には、ファンの間で語られる数々の都市伝説が存在します。これらは映画を深く楽しむヒントとも言えます。

ソフィーは魔法使いだった?

主人公ソフィーが実は魔法使いだったという説があります。

年老いた姿に変えられる呪いは、彼女自身が無意識に発動させたもので、彼女の成長が呪いを解く鍵だったと考えるファンもいます。

ハウルの城が動く理由

ハウルの城が常に動いている理由について、「ハウルが愛を避けるため」という説があります。

彼の自由奔放な性格や浮気性が城の動きとリンクしていると解釈されています。

戦争の象徴説

映画において頻繁に描かれる戦争シーンや荒地は、「戦争そのものを象徴している」と言われています。

ハウルの城は、戦争に巻き込まれる人々の苦悩や、避けられない暴力の象徴だという説もあります。この解釈は、宮崎駿監督が平和への思いを込めたとされる映画全体のテーマとも一致しています。

ソフィーの呪い

ソフィーが受けた呪いによる老化は、彼女の心の状態を反映しているという説があります。

彼女が自信を取り戻し、自己受容を深めるにつれて若返っていく様子は、内面的な成長を象徴しています。この描写は、観客に「本当の美しさとは何か」を考えさせる仕掛けとなっています。

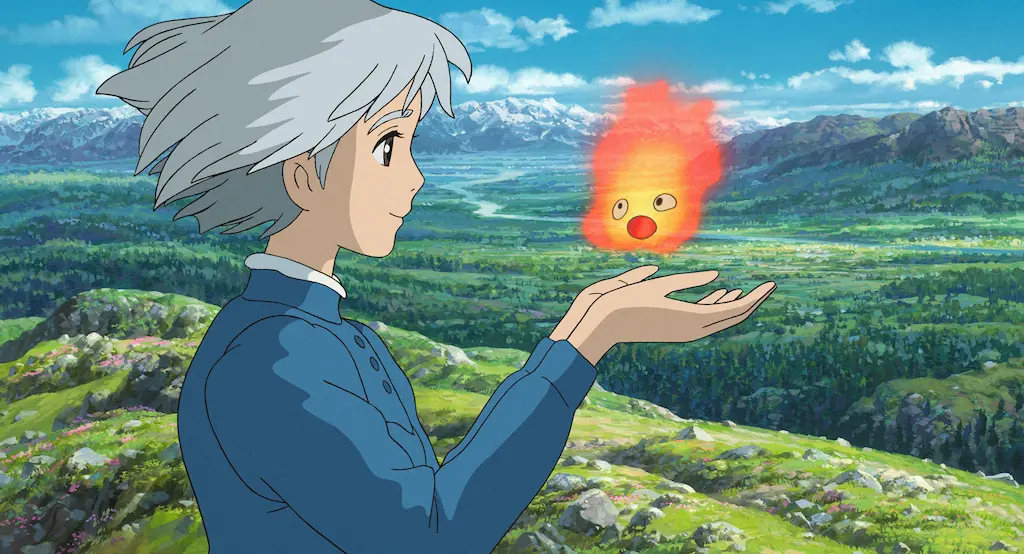

ハウルの浮気性の背景

ハウルの心臓を火の悪魔カルシファーに預けていることが、彼の浮気性の原因だという説があります。心臓を取り戻したハウルが真剣な愛を持つようになる過程は、彼自身の成長を象徴しているとされています。

ボロボロの城のデザイン

原作では美しい城として描かれるハウルの城が、映画版ではボロボロな外見に変更されています。

このデザインは、ハウルの不安定な精神状態を反映しているとも考えられています。ソフィーが城を整えていく過程は、彼女がハウルの心を癒していく物語とも言えます。

スタジオジブリの公式見解

スタジオジブリは、映画『ハウルの動く城』に関する多くの都市伝説やファンの解釈について公式なコメントをほとんど出していません。

しかし、監督である宮崎駿氏の発言や制作の背景を振り返ると、いくつかの重要な考え方が読み取れます。

都市伝説や解釈について

『ハウルの動く城』は、数多くの都市伝説やファンの間で語られる解釈を生み出しています。例えば、「ソフィーが魔法使いだったのでは?」や「ハウルの城が戦争の象徴である」といった説がありますが、ジブリはこれらに対して明確な否定も肯定も行っていません。

また、ジブリ作品は多くの場合、物語に曖昧な要素を残すことで、「視聴者の受け取り方次第で作品の意味が変わる」という独特の鑑賞体験を提供しています。『ハウルの動く城』におけるソフィーの呪いやハウルの性格に関する議論も、こうした意図的な曖昧さから生まれていると言えるでしょう。

さらに、原作小説との違いについても議論が多いですが、ジブリはあえて原作のストーリーラインを完全に再現せず、独自のアレンジを施すことを選んでいます。このことについて、宮崎監督は「映画と小説は全く異なるメディアであり、映画には映画の語り方がある」と語っています。

宮崎駿監督の考え

宮崎駿監督は、『ハウルの動く城』について多くの場面でその意図やメッセージを語っています。特に注目されるのは、彼がこの作品を「戦争と人間の複雑さ」を描く機会として捉えていたことです。

宮崎監督は、制作時期がイラク戦争と重なったことから、「戦争に対する嫌悪感」が映画のテーマに大きな影響を与えたと述べています。しかし、戦争そのものを直接描くのではなく、「戦争の影響を受ける人々の姿」や「人間関係の脆さと希望」をファンタジーを通じて表現しました。

このアプローチについて監督は、「子供たちに戦争の残酷さを伝えたいが、トラウマを与えたくはない」という思いがあったと語っています。

また、ハウルというキャラクターに込めた意図についても、宮崎監督は興味深い発言をしています。ハウルは一見すると「自由奔放でわがままな魔法使い」ですが、その内面には「心のない人間」の孤独や苦悩が隠されています。監督は「ハウルの性格は、現代の若者が抱える不安定さや責任からの逃避を反映している」と説明しています。

さらに、ソフィーというキャラクターについては、「彼女の呪いは、自己肯定感の低さや社会からのプレッシャーを象徴している」と言及しています。

まとめ

『ハウルの動く城』は、表向きのストーリーだけでなく、裏話や都市伝説に触れることでさらに深い楽しみ方ができる作品です。

これらの秘話を知り、映画を観返すことで、新たな発見や解釈を楽しめるでしょう。

観るたびに新しい魅力を発見できる『ハウルの動く城』を、ぜひもう一度ご覧になってみてください。