映画『ゲド戦記』の冒頭シーンで描かれる竜の共食いは、単なる奇異なファンタジー描写ではありません。

あの衝撃的な場面は、アースシーという世界において「何か」が深く壊れていることを観る者に強烈に訴えかけています。

本記事では、竜の共食いが示す『世界の均衡の崩壊』というテーマを掘り下げ、映画と原作の違いにも触れながら、竜の象徴的な意味や背景に迫ります。

映画『ゲド戦記』の竜の共食いとは何か?

竜の共食いは、『ゲド戦記』という物語の根幹に迫る重要なモチーフです。

冒頭シーンに描かれる異常事態

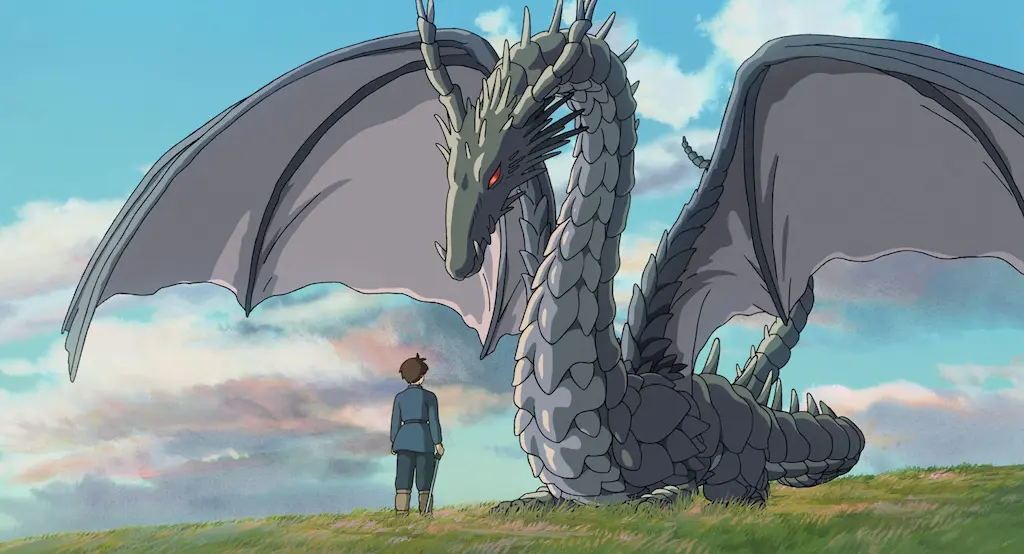

映画の冒頭、嵐の中を航行する船上で、空中から突如現れた二匹の竜が激しく戦い、ついには一匹が他方を食い殺すという衝撃的な光景が描かれます。

この出来事は、ただのアクションや迫力ある演出ではなく、アースシーの「世界の秩序」が崩壊しつつあることを強く象徴しています。

なぜなら、竜は太古から理性と力を併せ持つ高次元の存在であり、そのような存在が自らの同族を捕食するというのは、理性の喪失、すなわち「均衡の崩壊」を示す異常事態だからです。

西の竜が東の海域に出現した異常性

竜は本来、西の果てに棲む存在とされており、東の人間の世界には近づかないとされています。

その竜が突然東の空に現れ、共食いを始めるという異常事態は、地理的・精神的な「境界」が壊れたことを意味しています。

これにより、竜と人間、理性と本能、生命と死といったあらゆる「二元の均衡」が崩れていく序章が描かれます。

魔法の乱れと世界の危機

物語の中で、魔法が効かなくなる、人間が不安定な行動をとる、死者の国への扉が開くなど、様々な異常が立て続けに起こります。

竜の共食いはこれらの現象と密接に結びついており、「均衡が崩れている」という警鐘であり、同時に世界そのものの危機の表象です。

なぜ竜が共食いをしたのか?

竜の共食いは象徴的な意味合いを持ちますが、その背景には明確な理由も存在しています。

クモによる死と生の境界の侵犯

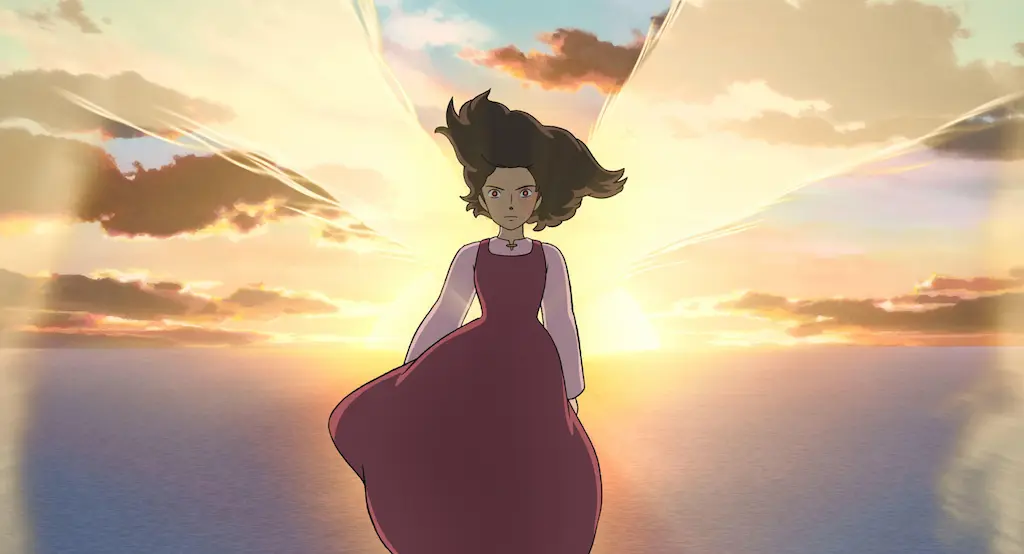

物語の黒幕である「クモ」は、不死を求めて死の世界と生の世界の境界を破壊しようとします。

この禁断の魔法が世界に不均衡をもたらし、理性的な存在である竜さえも本能に支配されるようになります。

その結果、理性を失った竜は共食いという自壊的な行動に至ったのです。

竜が太古の言葉を忘れた意味

アースシーにおける「真の名前」や「言葉」は、存在の本質を表し、魔法の源でもあります。

しかし竜は太古の言葉を忘れ、本能に支配される獣のような存在へと堕落していきます。

それは、人間の世界で起こっている「魔法の喪失」や「欲望による理性の崩壊」とパラレルな現象であり、共通する原因によって引き起こされた「均衡の破壊」の一側面です。

人間と竜の分離の崩壊

伝承によれば、かつて人間と竜は同一の存在であり、物を欲した者が人となり、自由を求めた者が竜になったとされます。

共食いのシーンは、この分離が終わりを迎え、人間と竜の境界が再び交わり始めているという暗示でもあります。

それは「世界の終わり」か、あるいは「再生の始まり」かもしれません。

竜の共食いが示すテーマ的意味

竜の共食いは、映画全体のテーマを象徴的に凝縮した表現です。

自然の秩序と世界の崩壊

竜という高貴な存在が理性を失い共食いをすることは、自然そのものの秩序が失われつつあることの象徴です。

人間の欲望や暴力、死に抗う愚かな願望が、世界全体のバランスを壊しているというメッセージが込められています。

この崩壊は、現代社会における環境破壊や倫理の喪失とも通じる、普遍的なテーマを内包しています。

人間と竜という鏡像関係

映画では、人間社会の混乱と竜の堕落が同時進行で描かれます。

これは両者が本質的に同じ存在であり、同じ欲望や恐れ、破壊的衝動を共有していることを暗示しています。

その意味で竜の共食いは、人間自身の内面を映し出す「鏡」であり、観る者に自己の姿を問いかけます。

理性と本能の対立と崩壊

理性を象徴する言葉、調和、知恵。

それらを失った竜の姿は、人間社会においても理性や対話が失われ、暴力や対立が支配する時代のメタファーとして機能します。

共食いの竜は、抑制なき衝動に身を任せた世界の未来を描いているとも解釈できます。

映画と原作の違いから見る竜の象徴

竜の共食いは原作にはない映画オリジナルの描写であり、そこに監督・宮崎吾朗の強い意図が読み取れます。

原作では共食いの描写は存在しない

アーシュラ・K・ル=グウィンの原作『ゲド戦記』シリーズでは、竜は高次の存在として描かれ、同族を捕食するような描写は一切存在しません。

むしろ竜は、人間の理性と自然との調和の象徴であり、共食いのような堕落はありえない存在です。

映画独自の演出としての共食い

竜の共食いという描写は、宮崎吾朗監督が「世界の均衡の崩壊」を一目で伝えるために導入した、視覚的なメタファーです。

視聴者に強烈なインパクトを与えることで、物語のテーマや世界観を一瞬で理解させる演出意図があります。

これはアニメ映画ならではの表現手法であり、原作とは異なる形で同じ本質に迫ろうとする試みとも言えます。

メディアによるテーマの伝え方の違い

原作が言葉と内面描写によってテーマを深く掘り下げるのに対し、映画は視覚的象徴を通じて観る者に直接訴えかけます。

その違いが竜の描写にも表れており、竜の共食いという象徴が映画におけるメッセージ性を強化しています。

まとめ

映画『ゲド戦記』における竜の共食いは、ただのファンタジー演出ではなく、世界の「均衡の崩壊」を象徴する深いテーマ性を持つ描写です。

理性と本能、言葉と沈黙、自由と欲望といった対立する概念の崩壊が、竜という存在の堕落によって具現化されます。

また、この共食いの描写は原作には存在しない、映画独自のメッセージであり、映像ならではのインパクトをもって観る者に強烈な問いを投げかけています。

最終的に、竜と人間の繋がりを回復し、世界の均衡を取り戻す鍵は、自己と向き合い、欲望を超えて本質を見出すことに他なりません。

竜の共食いが示す世界の崩壊は、現代社会に対する鋭い警鐘であり、同時に再生への希望でもあるのです。