『ハウルの動く城』はスタジオジブリの代表作の一つですが、視聴者の間では「ストーリーが分かりにくい」と感じる声が少なくありません。特に、登場人物の行動の理由や、物語の核心となるテーマが曖昧に感じられることが多いです。

本記事では、そのわかりにくさの要因を分析しながら、『ハウルの動く城』をより深く楽しむためのポイントを解説します。

『ハウルの動く城』がわかりにくいと言われる理由

『ハウルの動く城』は独特な設定やメッセージが込められており、単純なファンタジー映画とは異なります。そのため、視聴者が戸惑うことがあるのです。

1. 原作と映画の違いが大きい

『ハウルの動く城』の原作は、イギリスの作家ダイアナ・ウィン・ジョーンズによる同名小説です。しかし、映画版では原作から大きく改変されているため、物語の背景が理解しにくくなっています。

主な違い

- ソフィーの魔法の力

- 原作では「言霊の魔法」を持つ魔女として描かれています。

- 映画では明確な説明がなく、彼女が魔法を使える理由が分かりにくい。

- 戦争の設定

- 原作では戦争が物語の中心ではありません。

- 映画では戦争が描かれるものの、その背景説明が少ないため理解しづらい。

2. ソフィーの呪いが曖昧

ソフィーは荒地の魔女によって「90歳の老婆」にされます。しかし、物語が進むにつれ、彼女の年齢が変化するシーンがたびたび登場します。

ポイント

- 感情によって見た目が変化する

- 自信を持つと若返るが、自己評価が低いと老いた姿になる。

- これは「自己受容」がテーマであることを示唆している。

- 明確な呪い解除のシーンがない

- 最後に自然と若返るため、「いつ、どうやって呪いが解けたのか」が分かりづらい。

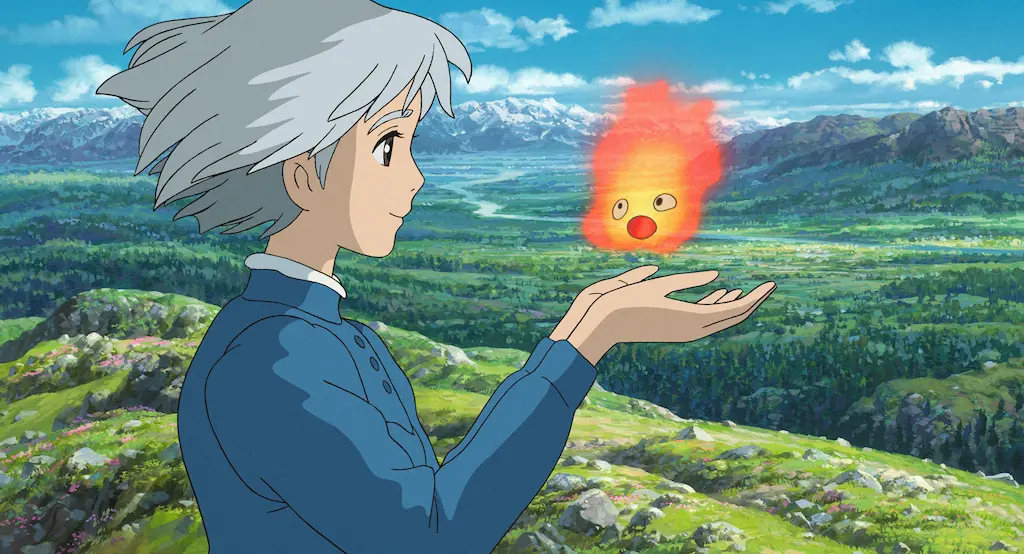

3. ハウルの行動の動機が不明瞭

ハウルは魅力的なキャラクターですが、その行動が理解しにくいと感じる人も多いです。

例

- なぜ戦争に関わっているのか?

- ハウルは戦争を嫌いながらも、王宮の命令を無視できず戦場に出る。

- しかし、その目的が明確に語られず、視聴者は混乱する。

- なぜソフィーに執着するのか?

- 原作では「彼女の魔法の力」に興味を持つ要素がある。

- 映画では理由がぼんやりしており、恋愛感情の発展が唐突に感じられる。

4. 象徴的な表現が多い

ジブリ作品には、言葉では説明されない「視覚的なメッセージ」が多く含まれています。これが、分かりにくさを増している要因です。

例

- 動く城の意味

- ハウルの「自由を求める心」を象徴している。

- しかし、その役割が映画内で明確に説明されないため、単なるユニークな設定と受け取られがち。

- カブ(カカシ)の正体

- 物語終盤で「隣国の王子」と判明するが、伏線が少なく唐突に感じる。

- 彼の存在意義がわかりにくい。

『ハウルの動く城』を深く理解するためのポイント

映画をより楽しむために、いくつかの視点を持つと物語がわかりやすくなります。

1. 「自己受容」のテーマを意識する

ソフィーの成長物語として見ると、彼女の変化がより理解しやすくなります。

- 若返り=自信の象徴

- 呪い=自己評価の低さの象徴

- カブ王子が報われない恋をする=「本当の愛は無償」というメッセージ

2. 戦争の描写は宮崎駿監督のメッセージ

宮崎監督は一貫して「戦争反対」のメッセージを作品に込めています。

- 戦争の理不尽さを強調

- 敵味方の明確な区別がなく、戦い自体が無意味に描かれる。

- ハウルは「戦争を拒否する者」の象徴

- だからこそ、彼は戦いながらも逃げ続ける。

3. 「オズの魔法使い」との共通点を考える

『ハウルの動く城』は、『オズの魔法使い』から強い影響を受けています。

- ソフィー=ドロシー(旅を通じて成長する少女)

- ハウル=オズ(偉大に見えるが実は弱い男)

- カブ=かかし(実は賢いキャラクター)

これを念頭に置くと、物語の流れが理解しやすくなります。

まとめ

『ハウルの動く城』がわかりにくいと感じるのは、次のような要素があるからです。

- 原作と映画の違いが大きく、背景説明が不足している

- ソフィーの呪いの変化が明確に説明されない

- ハウルの行動の理由がわかりにくい

- 戦争や象徴的表現が多く、観客の解釈に委ねられている

しかし、これらの要素を「自己受容の物語」として捉えると、映画の深いテーマが見えてきます。戦争への批判や、『オズの魔法使い』の影響を考慮しながら観ると、より納得感のある作品として楽しめるでしょう。

一度目で理解しにくかった人も、これらの視点を持って再視聴すると、新たな発見があるかもしれません。