『もののけ姫』は、私が何度観ても新たな発見がある、非常に奥深い作品です。特に心を揺さぶられるのが、タタラ場で暮らすハンセン病患者たちの姿です。彼らは物語の終盤で治ったのでしょうか。

結論から言いますと、作中でハンセン病患者たちが治癒したという明確な描写はありません。しかし、物語全体を通して、宮崎駿監督は病気の治癒以上に、人間の尊厳や共生という重要なテーマを描いています。

この記事では、タタラ場の病者たちの描写を深掘りし、その背景にあるメッセージを解説します。

タタラ場の病者たちの運命

物語の結末において、タタラ場で暮らす病者たちがどうなったのか、その運命について解説します。シシ神の怒りによってタタラ場は一度壊滅しますが、彼らの未来には希望が描かれています。

治癒よりも尊厳ある生き方

『もののけ姫』の物語では、病者たちの病が物理的に治癒する場面は描かれていません。宮崎駿監督が描きたかったのは、病気が治るという奇跡ではなく、病や障害を抱えながらも一人の人間として尊厳を持って生きる社会の姿です。

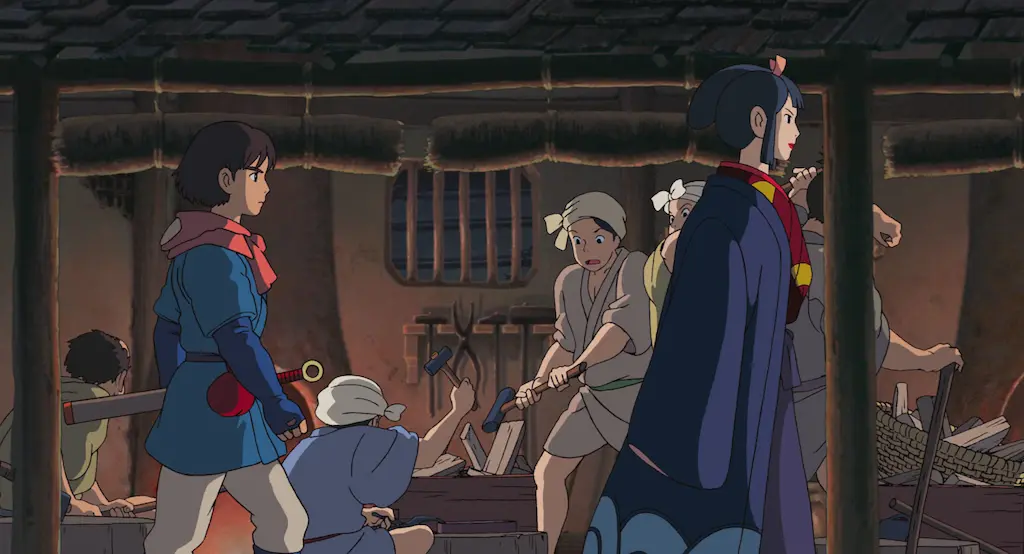

エボシ御前は、彼らを哀れみの対象としてではなく、優れた技術者として迎え入れました。彼女は自らの手で彼らの体を洗い、世話をした唯一の人物です。この行為は、タタラ場が単なる労働力の集まりではなく、互いを尊重し合う共同体であったことを示しています。

物語が示す救済の本質

病者の長はアシタカに対し、「わしらの病はうつらぬ。それにこの体では、もう悪さもできぬ」と語りかけます。そして、自分たちを人間として扱ってくれるエボシを殺さないでほしいと懇願します。

このセリフからわかるように、彼らにとっての本当の苦しみは病そのものよりも、社会からの差別や偏見でした。タタラ場は、彼らにとって病からの解放ではなく、社会からの疎外という苦しみから解放される唯一の場所だったのです。物語が示す救済とは、病気の完治ではなく、人間としての尊厳の回復にあります。

ハンセン病とタタラ場の関係性

タタラ場という共同体と、そこに受け入れられたハンセン病患者たちの関係性は、この物語の核心に触れる重要な要素です。歴史的な背景を踏まえながら、その特異な関係性を掘り下げます。

ここで働く病者が、何の病気であるか映画の中では描かれていませんが、ハンセン病の患者たちです。

— ジブリのせかい【非公式ファンサイト】 (@ghibli_world) August 13, 2021

宮崎駿監督は講演会で、こうした病気を持つ人たちがいたことを知ってほしくて、『もののけ姫』でハンセン病患者を登場させたことを明かしています。https://t.co/wfzm3seY6Y#もののけ姫 pic.twitter.com/Z6t5180Je7

「もののけ姫」では、ハンセン病患者の描写が非常に象徴的に用いられています。

これは、監督である宮崎駿の社会に対する洞察とメッセージが反映されている部分です。

歴史的背景と宮崎監督の視点

ハンセン病は、かつて「らい病」と呼ばれ、感染するという誤った認識から、患者たちは激しい差別にさらされ、社会から隔離されてきました。宮崎駿監督は、ハンセン病療養所を訪れた経験からインスピレーションを得て、この問題を作品に取り入れたと語っています。

監督は、歴史の中で虐げられてきた人々を描くことで、現代にも通じる差別や偏見の問題を浮き彫りにしました。タタラ場は、そうした社会の周縁に追いやられた人々が、誇りを持って生きるための聖域として描かれています。

エボシ御前の革新的な思想

タタラ場を率いるエボシ御前は、極めて合理的で先進的な思考の持ち主です。彼女は、家柄や性別、病気の有無といった表面的な属性で人を判断しません。彼女が評価するのは、その人物が持つ技術や共同体への貢献度です。

エボシは、病者たちが持つ火器開発の専門知識を高く評価し、タタラ場の防衛と発展に不可欠な役割を与えました。これは、彼女が単なる慈悲深い人物なのではなく、すべての人間を対等な存在として見る、真の革命家であったことを示しています。

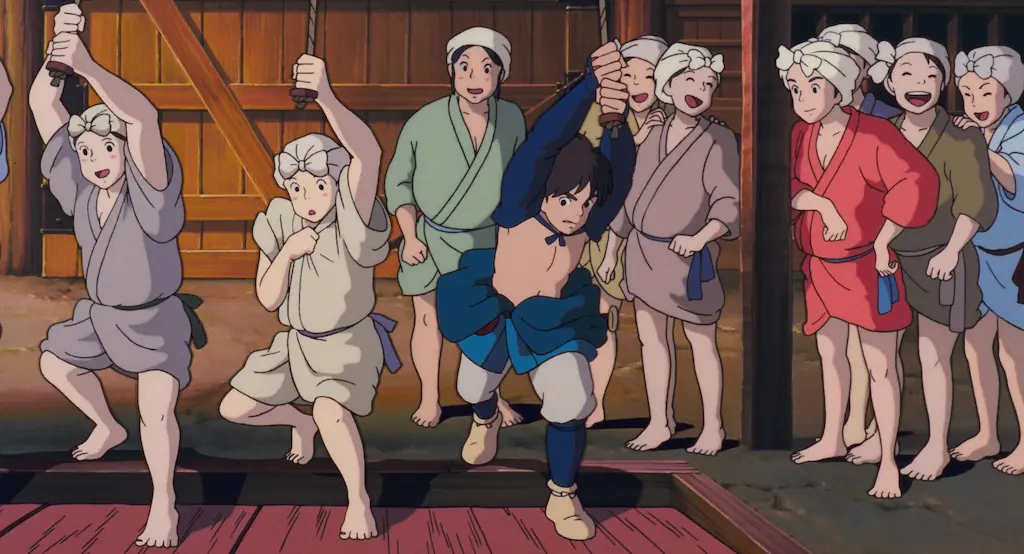

病者たちが担う重要な役割

病者たちは、タタラ場において新型の石火矢を開発するという、極めて重要な役割を担っていました。彼らの技術力が、侍のような外部勢力からタタラ場の独立を守るための軍事的な基盤となっていたのです。

彼らは保護されるだけの弱い存在ではありません。共同体の中核を担う能動的な一員として、その存在価値を証明していました。この描写は、障害や病を持つ人々が社会から排除されるのではなく、その能力を活かして貢献できる共生社会の理想像を提示しています。

物語の結末から考察する病者たちの未来

タタラ場は物語のクライマックスで一度崩壊しますが、絶望で終わりはしません。エボシ御前の言葉やアシタカの存在から、病者たちを含むタタラ場の住民たちの未来を考察します。

「ここをいい村にしよう」という誓い

シシ神の怒りが過ぎ去った後、すべてを失ったタタラ場の跡地で、エボシは「みんなはじめからやり直しだ。ここをいい村にしよう」と力強く宣言します。このセリフは、彼女の思想が変化したことを示唆しています。

以前のタタラ場は、森を破壊し、外部と対立することで成り立つ、いわば「砦」でした。しかし、これからの「村」は、自然や他者と調和しながら生きていく、より持続的な共同体を目指すという決意の表れです。この新しい村づくりにおいても、病者たちがその知識と経験を活かし、重要な役割を果たし続けることは間違いありません。

アシタカが繋ぐ新たな関係性

アシタカは、人間と自然、タタラ場と森、双方の間に立ち、共生の道を探し続ける存在です。彼の存在は、孤立していたタタラ場が外部の世界と新たな関係を築く可能性を象徴しています。

物語の最後、アシタカはタタラ場の再建を手伝い、サンに会うために森へ通うことを約束します。これは、人間と自然が完全には一つになれなくとも、互いを尊重し、共存していく道があることを示しています。このような開かれた関係性は、これまで社会から隔絶されてきた病者たちの未来にとっても、大きな希望の光となるでしょう。

まとめ

『もののけ姫』のタタラ場で暮らすハンセン病患者たちが、物語の中で明確に治癒することはありません。しかし、この作品の真のテーマは病気の治癒ではなく、いかなる状況にあっても人間が尊厳を失わずに生きること、そして、多様な人々が共生する社会のあり方を問うことにあります。

エボシ御前が築いたタタラ場は、彼らにとって社会の偏見から逃れるための避難所であり、自らの能力を発揮できる誇りある居場所でした。物語の結末でタタラ場は再生を誓い、それは病者たちを含むすべての人々が、新たな希望を持って未来を築いていくことの始まりを意味します。

この物語は、現代を生きる私たちに対しても、真の共生とは何かを深く問いかけてくるのです。